东华“国家队”打出战疫硬核组合拳

孙庆华 科技日报记者 王春

第一时间立项新冠病毒医卫防护材料应急专项,快速研发,产品进入抗疫一线单位;多平台开展专业科普;向国外合作院校和专家发出慰问信……为有效应对疫情,纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)(以下简称“实验室”)主动担当战疫“行动派”,为医卫防护材料研发攻关提供有力科技支撑。

急!20天完成应急专项布局

值一月底新冠疫情爆发时,中国科学院院士、实验室主任朱美芳心急如焚,她研究了30多年材料,思考着如何把研发人员和生产力量快速集结匹配起来,为抗疫做贡献。2月8日,实验室微信公众号发布“新型冠状病毒医卫防护材料应急专项申请通知及指南”,高校、科研院所、纺织及纤维材料企业、一线医疗单位等纷纷响应,全国的应急研发及生产力量被迅速发动。2月27日,战时应急研发专项项目设立,优中选优确定了25个应急项目。其中,技术攻关及应用基础类重点专项10项(子课题28项)、自由探索类4项、软课题类1项、科普类10项。

据实验室介绍,本次专项紧密围绕新冠病毒医卫防护材料应急开发和生产研究,涉及口罩、防护服、抗菌材料等,发挥实验室在纤维基、高分子基医卫防护材料领域的研究专长,组织技术团队联合企业、医院解决产业化关键问题,实现应急生产。专项实施从组织形式到经费管理,全部采用“战时模式”,速度快,要见成效。

难!“要做就做国内没有的”

防护服闷热、不透气,医护人员穿着不适的报道牵动着实验室科研人员们的心。“要做就做国内没有的”,材料学院毕业生罗章生与实验室朱美芳院士团队一直有着紧密联系和合作,致力于在无纺布方面实现独创突破。已是厦门当盛新材料有限公司董事长的罗章生很快接到了实验室合作启动防护服应急生产的电话,双方一拍即合,与团队青年教师骨干相恒学副教授联合申报“Rowelk®有限次使用连体防护服的结构与性能评价”应急专项,争取尽快生产出高品质的防护服送到抗疫一线。

没工人、没原料,罗章生拿出当年“重新当工人”的那股劲,到处想办法,三四天后就交出了一件小样。当盛公司还向厦门市政府递交请战书,旋即得到支持。在项目团队技术支持下,公司生产马上进入战时状态。通过瞬时释压纺丝成形设备,团队开发出了高阻隔、高耐磨、高透湿安全防护材料,部分物化指标甚至超过了美国杜邦公司的“特卫强”,制备出系列有限次使用医用防护服,目前当盛公司每天可生产约2000件。随后,在国家自然科学基金委紧急启动的高端防护服项目中,双方联合申报并获得专项支持。

图:项目团队与企业合作生产的Rowelk®有限次使用连体防护服。采访对象供图

项目团队还向武汉方舱医院、湖北汉川人民医院、中国疾病预防控制中心传染病研究所、复旦大学医学院等抗疫一线单位,以及美国纽约州先进能源技术中心、德国德累斯顿工业大学等合作单位捐赠Rowelk®有限次防护服5000余件套。既纾解了防护服短缺的困境,又增强了国际合作单位的抗疫力量。

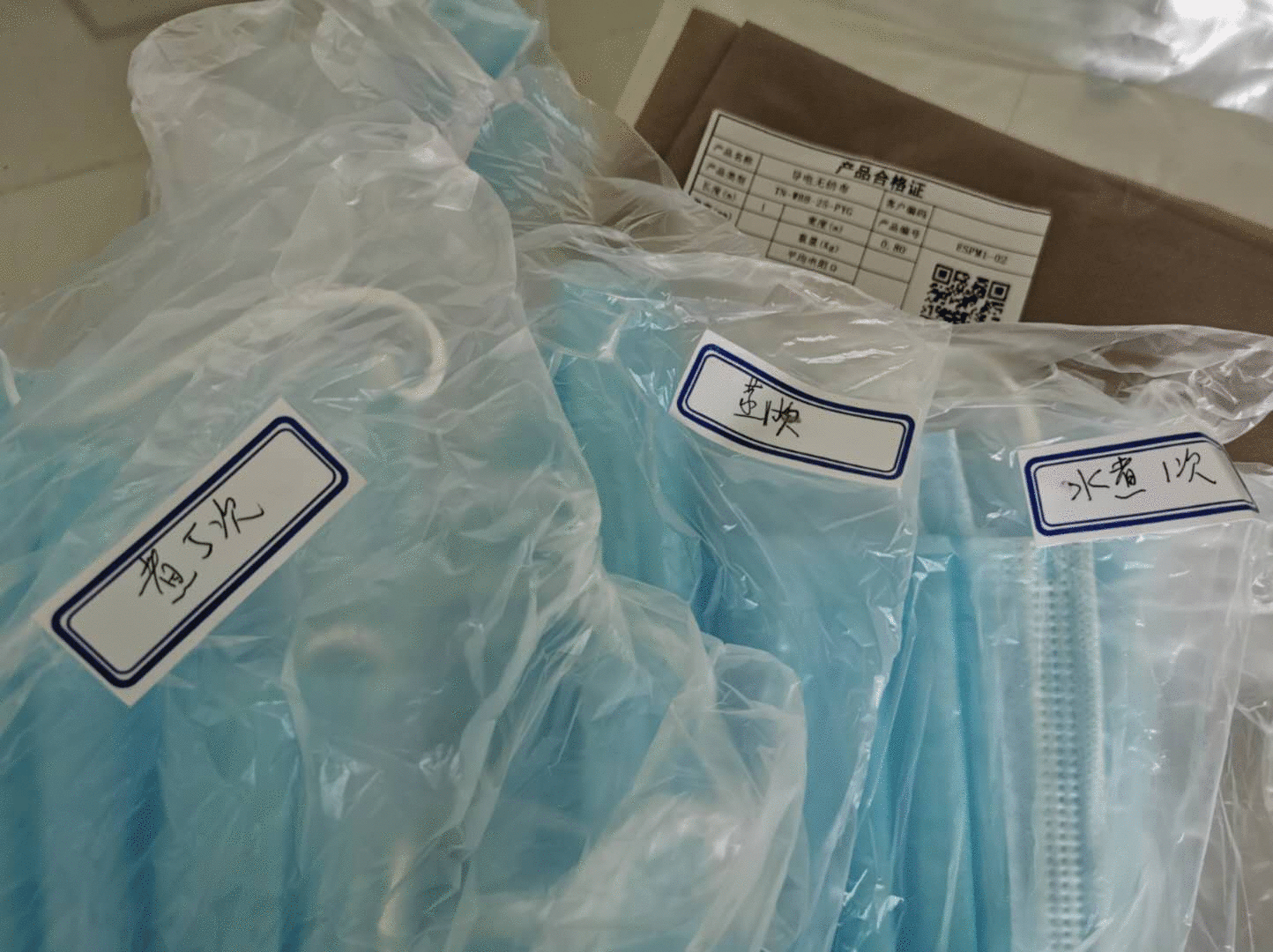

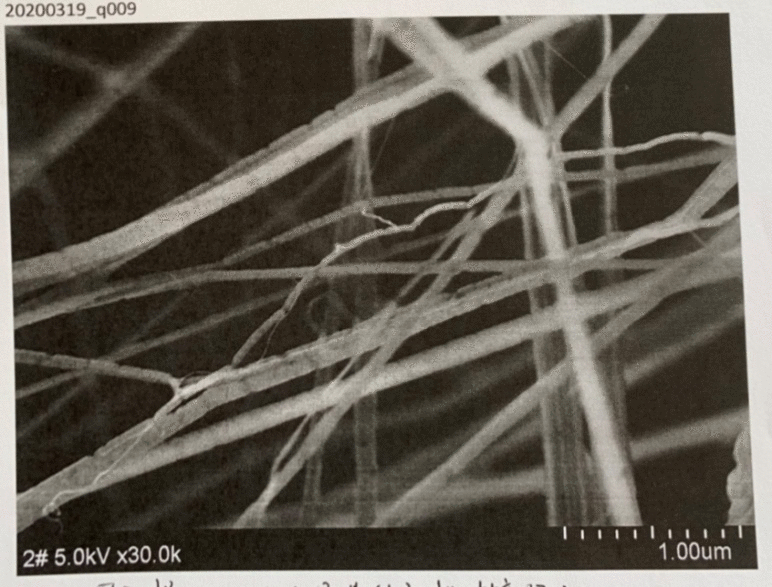

“水煮5次”“蒸1次”,在材料学院李光教授的办公室里,有各式各样贴着标签的测试口罩,一个多月前的忙碌若在眼前。为保证数据准确,李光教授在学校和家之间当起了实验员、测试员。如何让口罩戴得既舒适,又可重复使用?通过她牵头的《高性能防护纺织品和口罩的研究及规模化开发》应急项目,很快开发出了聚四氟乙烯纳米纤维高性能口罩滤芯膜。这种纤维可过滤极细小的颗粒和病毒,不需静电处理。而用它制成的滤芯膜则十分轻薄,每平方米仅1-2克,过滤效率高、性能稳定,可循环使用。

图:实验用口罩 采访对象供图

图:纳米纤维孔径测试标尺图 采访对象供图