为石窟寺保护利用注入科技力量

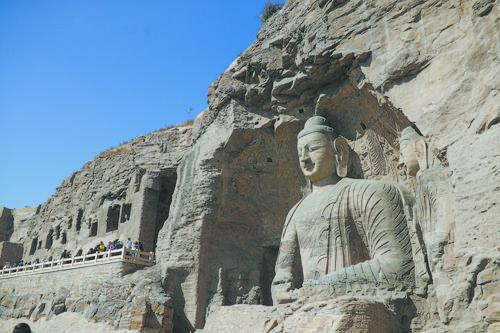

山西大同云冈石窟。视觉中国供图

科技日报记者 唐 婷

敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟……分布广泛且规模宏大的石窟寺,是我国文化遗产的重要组成部分,也是人类文明的瑰宝。

加强石窟寺保护利用工作的重要性不言而喻。据新华社12月1日报道,国务院办公厅日前印发了《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,坚持统筹规划,不断完善体制机制;坚持保护第一,运用先进科学技术提高保护水平;坚持广聚人才,建设高素质、专业化的科研和文物修复队伍;坚持传承创新,挖掘弘扬石窟寺文化艺术魅力;坚持交流互鉴,服务“一带一路”建设,走出一条具有示范意义的石窟寺保护利用之路。

“《意见》是我国石窟寺保护利用的一个重要的里程碑,既表明了国家对石窟寺保护利用的重视,也体现了石窟寺在文化事业和文物保护中的重要地位。作为从事石窟寺保护的工作者,我感到责任重大。”12月8日,中国文化遗产研究院教授级高工黄克忠在接受科技日报记者采访时说道。

到2022年,全面消除石窟寺重大险情

我国石窟寺分布广泛、规模宏大、体系完整,集建筑、雕塑、壁画、书法等艺术于一体。近来,我国在石窟寺抢救保护、考古研究、展示利用等方面取得了长足进步和丰硕成果。与此同时,石窟寺保护利用也面临一些突出问题。

黄克忠举例道,比如,石窟寺文物安全风险高,容易受地质灾害、生物病害影响和人为破坏;保护基础薄弱,中小石窟寺保护管理机构和相关专业人员不足;应对岩体风化、渗水、结构失稳等病害的关键保护技术尚未突破;系统考古研究不足,价值发掘阐释和展示利用水平不高等。

对此,《意见》对新时代石窟寺保护利用工作进行系统谋划和全面部署。《意见》提出,到2022年,石窟寺管理体制机制创新取得重要进展,石窟寺重大险情全面消除,石窟寺“四有”(有保护范围、有标志说明、有记录档案、有专门机构或专人负责管理)工作基本健全,重点石窟寺安防设施全覆盖。到“十四五”末,中央和地方协同推进、部门间密切合作、社会力量积极参与的石窟寺保护长效机制基本形成;人才培养体系基本完善,保护管理机构和队伍更加健全;保护传承、研究阐发、科技攻关、传播交流协同推进,石窟寺保护利用水平显著提升,石窟寺文化影响力日益增强。

为实现上述目标,《意见》明确了十项主要任务,列在首位的是加大石窟寺抢救性保护力度。《意见》提出,开展全国石窟寺保护情况调查,2021年上半年完成石窟寺保护利用专项规划编制工作,并推动有关内容与国民经济和社会发展规划衔接。实施石窟寺保护重大工程,分级压实政府责任,分类开展中小石窟寺抢救性保护、重要石窟寺保护示范、石窟寺安全防护设施建设,2022年底前全面消除石窟寺重大险情。坚持抢救性保护与预防性保护并重,加强日常养护和监测工作,定期开展文物健康评估,全面提升石窟寺保护能力。

“《意见》开启了石窟寺保护利用的新时代。我们坚信,未来两年在国家文物主管部门的统一部署下,按照规划分类分级实施,必将极大改善我国石窟寺的保护现状,提升我国石窟寺保护利用的水平。”敦煌研究院院长赵声良表示。

建设重点实验室,提供理论和技术支撑

现代科技在石窟寺保护利用中发挥着日益显著的支撑作用,有助于实现从抢救性保护向预防性保护的转变。然而,现有的技术供给与石窟寺保护需求之间的矛盾依然突出。

“石窟文物的防风化整体保护、水患治理、无损检测与监测,以及遗产地的可持续发展、保护理念与技术创新等方面,还有许多难题和瓶颈问题等待我们去攻克。将最新的技术更有针对性地应用到石窟寺保护中去,是文物保护科技工作者的职责使命所在。”黄克忠说道。

针对发挥科技支撑和引领作用,《意见》提出,强化石窟寺保护技术集成和系统解决方案供给能力,完善石窟寺保护科学技术体系。组织文博机构、高校、科研院所加快石窟寺病害检测、岩体稳定性评估、壁画和石刻保护修复新材料、无人智能监控等关键技术攻关,加强岩性地质特征、壁画制作工艺和各类病害发育机制等基础研究,传承创新传统技术和营造工艺,2022年底前安排一批国家重点研发计划、国家自然科学基金项目。统筹考虑建设相关领域跨学科国家重点实验室,发挥科技资源共享服务平台作用。