安徽:院省携手攻关,靠科技打赢“战疫”

科技日报记者 吴长锋

2月13日下午,安徽省委常委、常务副省长、省疫情防控工作领导小组常务副组长邓向阳来到中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)南区,调研中国科学技术大学疫情防控攻关进展,并视察了依托中国科学院临床研究医院(合肥)成立的中科院疫情防控科技攻关临床研究平台,并慰问了奋战在一线的科研人员。

中科院:把研究力量集中在合肥

“健康是合肥综合性国家科学中心建设的四大主要内容之一,中科院系统有很好的研究基础和条件。” 邓向阳表示,希望中国科大和中国科学院临床研究医院(合肥)继续深入研究,将科学研究与临床治疗更好地结合,争取早一点取得更好的成效、发挥更大的作用,为降低安徽乃至全国的病亡率做出贡献。

邓向阳现场向科研人员表态:安徽省将积极协调、全力支持,与中国科大、中国科学院临床研究医院(合肥)共同努力把科技攻关搞好,坚决打赢疫情防控的人民战争。

为科学应对新冠病毒性肺炎疫情,中科院紧急启动“新型冠状病毒应急防控”专项,举全院之力协同作战、突击攻关,力争尽快形成用于疫情防控的实际产品和治疗方法。为了更好地发挥中国科大生命科学研究和临床研究的集成优势,中科院决定将中科院的研究力量集中到合肥,依托中科院临床研究医院(合肥)作为全院疫情防控科技攻关任务的临床研究平台,发挥科学院学科全、建制化的优势,汇集中国科大、武汉病毒研究所、微生物研究所、上海药物研究所、上海巴斯德研究所等相关研究力量,在病毒检测、流行病学分析、感染免疫机理与新治疗方法等方向重点攻关。

为了确保平稳、高效开展研究工作,成立了中科院临床研究医院应对疫情科技攻关联合指挥部,由中国科大校长包信和院士与中科院前沿科学与教育局局长、中科院应对疫情科技攻关小组组长徐涛院士任共同总指挥。

院省携手科技攻关

疫情发生后,安徽省委、省政府高度重视新型冠状病毒性肺炎疫情防控科技攻关工作。安徽省就与中科院疫情防控协同科技攻关工作做出重要部署,强调联合中科院优势力量,依托中国科大和中国科学院临床研究医院(合肥),在安徽省围绕诊断、治疗、预防等方面开展联合科技攻关,要求省卫健委、省疾控中心及相关定点医疗机构务必密切配合,共建公共卫生联合实验室,共享全省的相关数据,推动科技攻关,坚决打赢这场疫情防控阻击战。

“中科院疫情防控科技攻关临床研究平台的全体科研人员坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎防控的指示精神,依照法律法规、按照科学规律做好科学研究和临床治疗,加大新型冠状病毒性肺炎疫情防控联合科技攻关力度,抓紧开展科学严谨的临床研究,为坚决打赢疫情阻击战贡献科技工作者的智慧和力量,不负党和国家对中国科学院的信任和重托。”中国科学技术大学校长包信和说。

“应对疫情,科技攻关小组在病毒检测、药物试验、复检中心建设和准备集中攻关的临床大数据平台建设等进展迅速,炎症风暴相关研究的取得了重要进展。”中科院前沿科学与教育局局长徐涛院士说。

重要进展:揭示新冠肺炎炎症风暴机理并用于临床治疗

“攻关团队在新冠肺炎炎症风暴机理和临床治疗的重要进展。”中国科大附一院副院长、安徽省新型冠状病毒性肺炎医疗救治工作专家组组长徐晓玲主任医师表示。

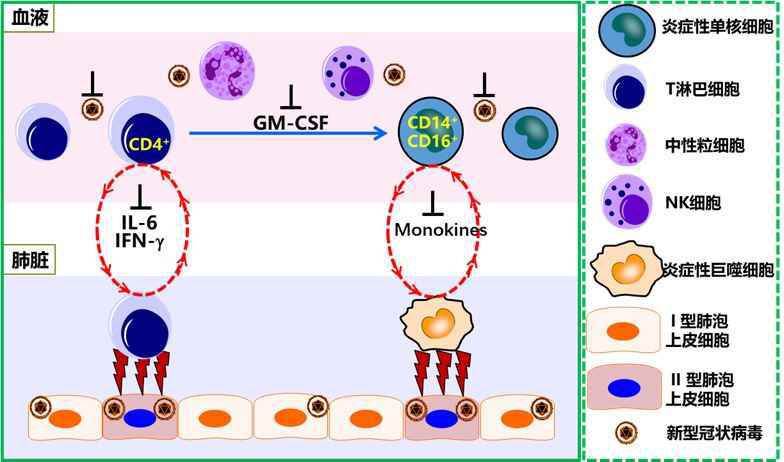

“炎症风暴是新冠肺炎患者向重症和危重症发展的重要因素。”中国科大生命科学与医学部魏海明教授说,探索新冠病毒感染诱发炎症风暴的关键细胞因子,阻断其信号传导,将很可能大大降低炎症反应对病人肺组织的损伤。

中国科大免疫学团队在天然免疫与生物治疗方面有着多年深厚的积累和基础研究与临床实践结合的传统。新冠肺炎疫情暴发后,魏海明团队第一时间就将流式细胞仪等科研设备搬到中国科大附一院(感染病院)实验室,与徐晓玲团队开展联合攻关。他们通过对33例重症新冠肺炎病人血液30项免疫学指标的全面分析,发现了新型冠状病毒感染致重症肺炎炎症风暴可能的关键机制:新型冠状病毒感染后,迅速激活炎症性T细胞和炎症性单核巨噬细胞,通过粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)和白介素6(IL-6)通路,形成炎症风暴,导致严重肺部免疫损伤。