气候变化对城市群产生什么影响?《与“洪”共存》报告发布

科技日报记者 李禾

在2021年生态文明贵阳国际论坛“碳达峰碳中和与生态文明建设”主题论坛上,生态环境部发布了《中国应对气候变化的政策与行动2020年度报告》,指出我国正在试点气候适应型城市建设等。7月14日,环保组织绿色和平与中国国际民间组织合作促进会、华风气象传媒集团共同发布《与“洪”共存——中国主要城市区域气候变化风险评估及未来情景预测》报告(以下简称《报告》),对中国东部沿海主要城市集群区域面临的高温灾害和暴雨灾害进行系统性评估。

《报告》指出,全球气候变化已对城市区域造成严重灾害影响,过去几十年,以京津冀、长三角和珠三角为代表的中国主要城市区域高温热浪、极端强降水等气候灾害发生频次和强度都显著上升,正面临气候变化带来的系统性风险挑战。与此同时,城市化过程中的人口集聚与产业发展已成为城市区域气候变化的驱动因素。

国家气候中心首席专家、《报告》首席科学家任国玉表示:“城市在气候变化减缓和适应行动方面的领导作用,及其基础设施建设、城市规划、政策机制,以及执行和监管等措施,都将决定着气候变化治理进程和全球可持续发展目标的实现。”

气候变化加剧气候灾害频次与强度

《报告》显示,1961-2019年,三个研究区域的高温日数、热浪频次及持续时间明显增加,特别是2000年以后,增加速率已超历史平均水平。其中,京津冀地区的平均增温速率最高,达0.32℃/10年,近60年京津冀地区35℃及以上高温日数平均为9.5天/年,呈明显增加趋势;长三角地区高温日数增加率最高,达1.3天/10年。2021年广东高温初始日比常年偏早12天,高温热浪影响下,城市电力系统面临巨大压力。《报告》显示,广东自1961-2019年间,高温热浪发生频次和强度显著增加,尤其是35℃以上高温日数明显增加。

除高温热浪灾害外,长三角和珠三角主要城市区域还面临暴雨灾害。《报告》显示,近60年来,长三角地区和广东极端降水,即暴雨日数和暴雨过程发生频次均呈波动增加趋势。

大城市气候风险较高、中小城市脆弱性不容忽视

随着高温热浪和极端强降水威胁不断上升,人口与经济高度集中的主要城市群正面临更严峻的气候变化风险。气候灾害风险升高不仅取决于极端天气事件致灾危险性特征,人口结构、社会经济、市政设施等承灾体的暴露度和面对灾害的脆弱性同样重要。因此,需加快开展因时因地的气候风险评估,并制定本土化、针对性的应对策略。

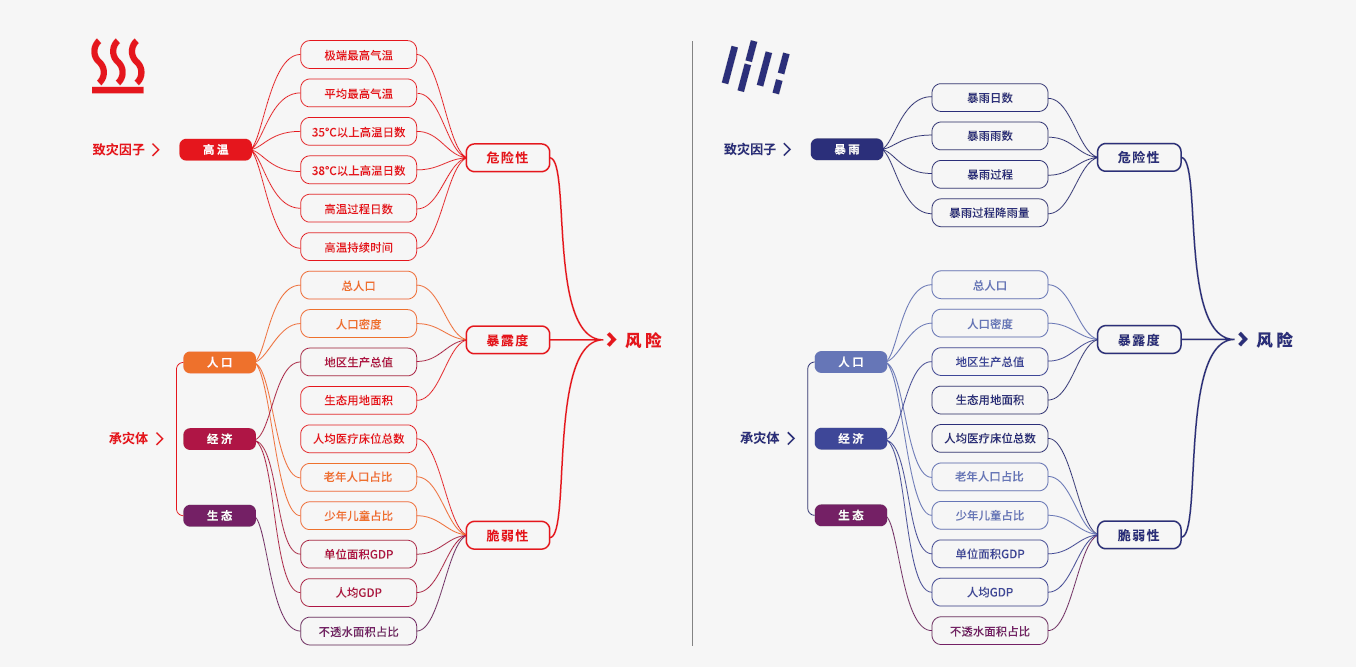

根据城市人口、经济高集中度、老龄人口比重增加、城市区域扩张导致不透水面积增加等社会经济和环境特征,《报告》以IPCC风险框架(灾害-暴露度-脆弱性)为基础选取城市气候风险暴露度和脆弱性指标,构建城市气候风险分析框架,对三个研究区域暴雨灾害和高温灾害进行综合评估。

图:城市气候风险评估框架

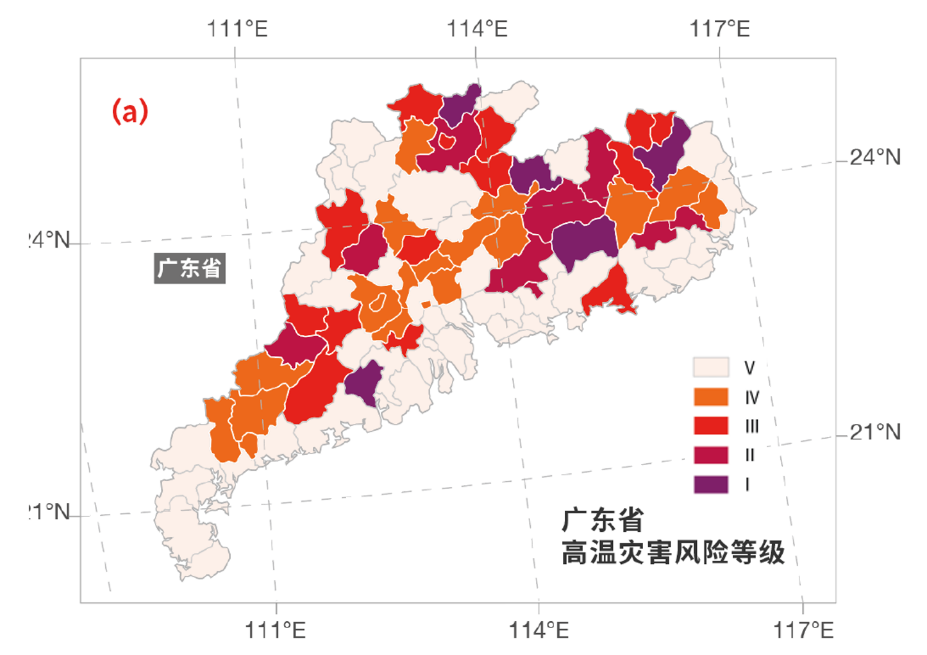

评估结果显示,2000至2017年,三个区域的气候变化风险指数均呈上升趋势。其中,京津冀地区高温灾害高风险区集中在北京及天津地区,该地区多为大城市地区,人口稠密,夏季高温过程时有发生,较易受高温灾害的影响;长三角地区人口高度稠密的长江口附近城市群是高温风险指数和暴雨灾害指数较高区域,但江苏北部,安徽西部等区域风险指数升高趋势明显;广东高温热浪高风险区位于非沿海区,以梅州市、河源市、韶关市等地方风险性最高,广东极端降水高风险区和区域内城市群核心区高度重叠,风险指数仍在不断升高。

图:广东省高温风险等级空间分布

“对中国主要城市集群气候变化风险分析揭示,风险不仅集中在经济社会高度发达的一线和二线城市,中小城市、小城镇区域的气候变化风险也在快速上升。”国家气候中心高级工程师、报告主要作者任玉玉说,本已匮乏的财政资金、相对落后的基础设施建设、因人口流动导致的老龄人口等脆弱人群比重上升,这些都将导致中小城市等脆弱性增加,成为气候变化影响的高风险区。

亟需系统性方案应对未来风险

《报告》显示,未来城市区域将面临更严峻的气候风险。绿色和平气候与能源项目经理刘君言说,重塑城市发展不仅在于增强城市系统对特定风险的管理能力,更需系统性变革,整合应对气候风险,推进经济繁荣,保障社会福祉等多项议程的协同发展。